超新星爆炸可能曾導致地球物種滅絕事件

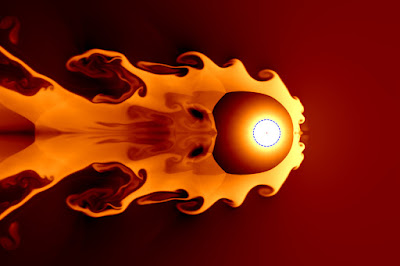

想像一場超新星爆炸事件發生時,你將在天空中看到比滿月還亮的爆炸星體,好像挺有趣的。但是,對爆炸發生當時的地球生物來說,爆炸發出的是能導致物種滅絕的嚴酷死亡輻射。根據美國伊利諾大學(University of Illinois)科學家Brian Fields等人近期研究結果:在地球岩石中發現的特定放射性同位素紀錄能確認這些事件真實發生過,而且這樣的超新星爆炸導致地球物種滅絕事件可不止發生過一次。其中約3.59億年前、泥盆紀(Devonian)到石炭紀(Carboniferous)交界的滅絕事件,很可能也是其中一樁超新星爆炸導致的滅絕事件。

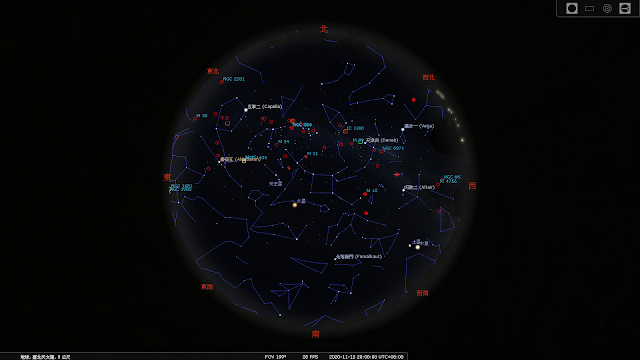

Fields等人在泥盆紀-石炭紀交界岩石中找到數十萬帶植物孢子,這些孢子似乎遭受過陽光中的紫外線灼傷,這是曾發生過長期臭氧耗竭(ozone depletion)事件(即造成平流層中出現臭氧洞的事件)的證據。諸如大規模火山活動或全球暖化等地球災變也會摧毀臭氧層,但這段期間內是否出現過這些地球災變並無定論。Fields等人反倒是提出可能在離地球約65光年遠之處,曾發生過1次以上超新星爆炸事件,導致地球臭氧長期流失。不過若此想法為真,現在離地球最近、最可能發生超新星爆炸的恆星是獵戶座的參宿四,距離超過600光年,比可能引發地球生物滅絕的25光年死亡線還遠得多了。還有其他可能引發臭氧耗竭事件,例如隕石撞擊、太陽爆發、伽馬射線爆發等。但這些事件都結束得很快,不太可能導致像泥盆紀末期那樣的長期臭氧耗竭現象。

一次超新星爆炸事件會造成2次毀滅事件。爆發後的紫外線、X射線和伽馬射線是第一波轟擊地球的殺手,隨後超新星殘骸衝擊入太陽系,那些被超新星加速的宇宙射線會長時間發出輻射,這是第二波殺手,對地球本身和大氣中的臭氧層的破壞時間能延續10萬年左右。然而,從化石中取得的證據顯示,生物多樣性(biodiversity)降低現象持續了30萬年左右,導致泥盆紀-石炭紀的生物滅絕事件,這個時間比預估的久得多,顯示當時可能經歷過多次鉅變,或許是多次超新星爆炸導致的。大質量恆星通常誕生在星團裡,星團裡必定還有其他大質量恆星,所以很有可能某個超新星爆炸後不久,緊接著就會發生另一個超新星爆炸。

讓Fields等人確認當時發生過超新星爆炸的關鍵證據是在岩石和化石中發現放射性同位素鈽-244(plutonium,Pu)和釤-146(samarium,Sm)。鈽-244和釤-146會隨時間衰變,如今在地球上發現這些同位素,代表它們還很「新鮮」,但這兩種放射性同位素都不可能在地球上自然產生,所以能在地球上發現它們的蹤跡,只能是鄰近曾發生過超新星爆炸事件的結果。

地球上的生命並不是孤立存在的。我們都是宇宙的子民,因此宇宙常常會用潛移默化的方式干預我們的生活,但偶爾卻是強勢介入、殘酷無情。Fields等人計畫繼續針對超新星爆炸可能導致地球生物滅絕一事尋找更多岩石和化石中的證據,以確認最後結果。

資料來源:University of Illinois, 2020.08.18

留言

張貼留言